Chirurgisches Gastrolabor

Willkommen im Gastrolabor

Funktionsstörungen der Speiseröhre und des Magens bedürfen einer Abklärung, um eine zielgerichtete Therapie einleiten zu können. Die Beschwerden sind nicht immer spezifisch. Sie können durch eine Vielzahl von Erkrankungen verursacht werden. Manchmal ist deshalb die weiterführende Diagnostik in einem spezialisierten Zentrum notwendig. Unsere Klinik bietet das gesamte Spektrum an modernster Diagnostik, evidenzbasierter Therapie und innovativer Operationsmethoden. Dadurch erreichen wir exzellente Behandlungsergebnisse unserer Patienten. Selbstverständlich erfolgt eine enge Einbeziehung der zuweisenden und weiterbehandelnden Kollegen in das jeweilige Therapiekonzept, um einen nachhaltigen Behandlungserfolg zu erreichen.

Funktionsstörungen der Speiseröhre und des Magens

Die Speiseröhre bildet zusammen mit dem Magen und dem sich anschließenden Zwölffingerdarm den oberen Teil des Verdauungstraktes. Das komplexe Zusammenspiel des gesamten Verdauungstraktes kann gelegentlich zu Funktionsstörungen führen. Es resultieren vorübergehende Symptome wie beispielsweise Übelkeit, Verstopfung, Sodbrennen, die jeder Mensch kennt und die keinen eigentlichen Krankheitswert besitzen.

Umgekehrt gibt es durchaus ernstzunehmende Symptome, die eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität bewirken und einer Abklärung bedürfen. Diese Beschwerdebilder sind den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen bekannt. Sie ordnen die Symptome ein und veranlassen – sofern dies notwendig ist – die weiterführende Diagnostik.

Die Behandlung von Erkrankungen der Speiseröhre und des Magens bilden an unserer Klinik einen Schwerpunkt. Dazu zählen auch die gutartigen Erkrankungen, denen oftmals eine Funktionsstörung zugrunde liegt. Selbstverständlich ist nicht in jedem Fall die chirurgische Therapie zielführend. Deshalb arbeiten wir im interdisziplinären Verbund zusammen mit den Kollegen angeschlossener Fachdisziplinen.

In der Mehrzahl der Fälle finden sich Störungen im Bereich des unteren Speiseröhrenschließmuskels, der den Übertritt von der Speiseröhre in den Magen bildet. In Abhängigkeit der Befunde ist hier bisweilen eine operative Behandlung indiziert. Seltener treten Störungen im Bereich des oberen Schließmuskels der Speiseröhre auf. Dennoch können als Korrelat dieser Störungen Situationen entstehen, die einer chirurgischen Therapie bedürfen. In Ausnahmefällen stellt die Chirurgie die geeignete Therapieoption funktioneller Störungen des Speiseröhrenschlauches dar.

Behandlungsangebot

Gutartige Erkrankungen der Speiseröhre und des Magens lassen sich häufig medikamentös behandeln. Sollte dies allerdings nicht wirksam oder von vorneherein nicht zielführend sein, so bieten wir das gesamte Spektrum der interventionellen und operativen Therapie an. In den allermeisten Fällen kommen hierbei minimal-invasive, sogenannte laparoskopische Operationsmethoden zum Einsatz. Dadurch verringert sich das Operationstrauma, und es resultiert ein verkürzter Krankenhausaufenthalt.

Unser Behandlungsangebot umfasst:

Engstellen bzw. Funktionsstörungen des oberen / unteren Speiseröhrenschließmuskels und der Speiseröhre

(Achalasie, peptische Stenose, Webs, Spasmus, Wallenberg-Syndrom)

- Bougierungsbehandlungen / pneumatische Dilatationen*

- Botulinumtoxin-Injektionen (Botox)*

- perorale endoskopische Myotomie (POEM, G-POEM)*

- laparoskopische Myotomie

Divertikelerkrankungen im Rachenraum und der Speiseröhre

(Zenker-Divertikel, epiphrenisches Divertikel)

- epiphrenische Divertikelentfernungen (Divertikulektomie)

- operative Divertikelentfernungen des Rachens

- endoskopische transorale Schwellenspaltung eines Zenker-Divertikels*

Gastroösophageale Refluxerkrankung

- operative Manschettenanlage des Magens (laparoskopische Fundoplikatio)

- endoskopische Antirefluxverfahren (z.B. GERDx)

Zwerchfellbrüche (Hiatushernien)

- laparoskopische Repositionierung des Magens (Hiatoplastik, Gastropexie)

Hypo- und hypermotile Funktionsstörungen der Speiseröhre

- Anschluckstörungen

- Schlucktherapie**

* in Zusammenarbeit mit der II. Medizinischen Klinik / ** der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Erklärungen der wichtigsten Untersuchungsverfahren

Um Funktionsstörungen des Magen-Darm-Traktes erfolgreich behandeln zu können, ist eine gezielte Abklärung der Beschwerden notwendig. Im Folgenden erläutern wir einige Aspekte in Frage kommender Untersuchungsverfahren. Welche diagnostischen Maßnahmen schließlich Anwendung finden, besprechen wir selbstverständlich in einem persönlichen Gespräch mit unseren Patienten.

Die Spiegelung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms erfolgt unter Sedierung, so dass der Patient den Eingriff nicht wach miterlebt. Über ein dünnes Endoskop lassen sich wertvolle Informationen per Kamera auf einen Monitor übertragen. Im Einzelfall können während dieser Untersuchung kleine Proben für eine feingewebliche Analyse gewonnen werden. Da die Untersuchung unter Sichtkontrolle durchgeführt wird, ist eine Verletzung von Speiseröhre oder Magen extrem selten. Die Magenspiegelung ist zumeist die erste und wichtigste Untersuchung einer gezielten Abklärung. Gelegentlich wird sie um eine sogenannte Endosonografie ergänzt. Dabei wird ein Endoskop mit einem Ultraschallkopf in die Speiseröhre eingeführt, um Veränderungen in der Wand bzw. unter der Schleimhaut nachweisen und beurteilen zu können.

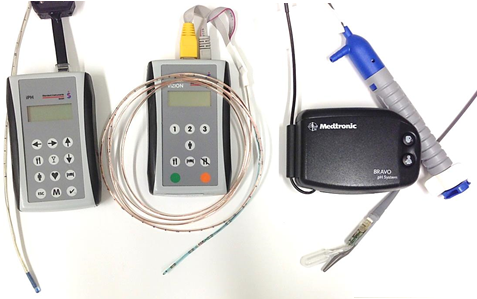

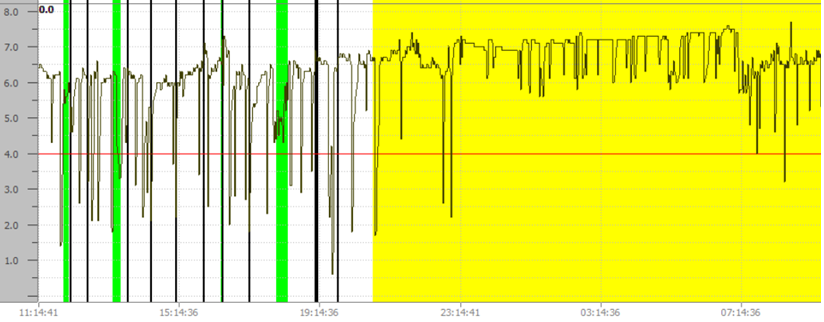

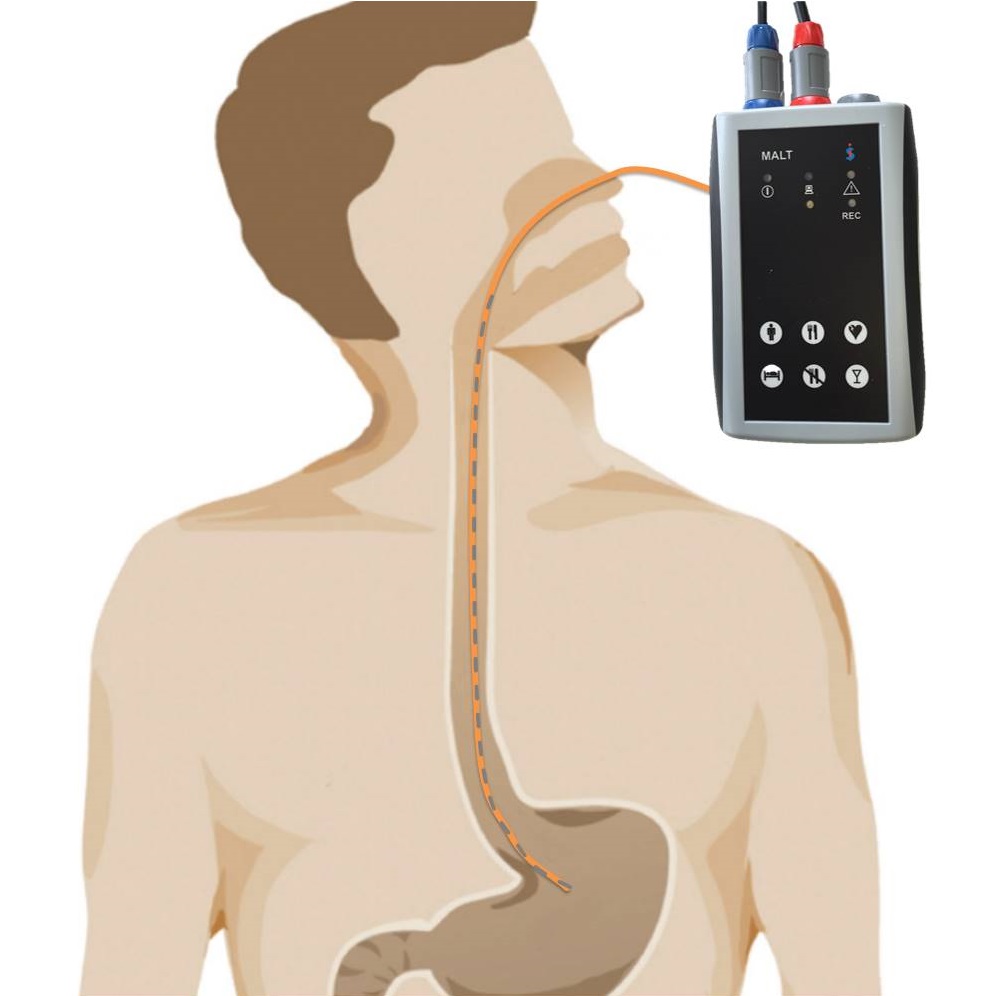

Diese Untersuchung dient der Messung des Säuregehalts in der Speiseröhre. Wenn eine Störung des unteren Schließmuskels der Speiseröhre vorliegt, kann dies einen Übertritt von Magensäure in die Speiseröhre bewirken. Dieses Phänomen wird als Reflux (Rückfluss) bezeichnet. Dies kann in der Folge zu schweren Entzündungen innerhalb der Speiseröhre führen. Eine dünne Sonde wird unter lokaler Betäubung der Nasenschleimhaut und Rachenwand vom Patienten in die Speiseröhre „geschluckt“. Die Sonde wird an Nase, Wange und Hals mit einem Pflaster fixiert und an ein Speichergerät angeschlossen. An der Spitze der Sonde befindet sich ein Sensor, der über einen Zeitraum von 24 Stunden den Säuregrad in der Speiseröhre kontinuierlich aufzeichnet. Während der Messung sollte sich der Patient möglichst so wie sonst in seinem Alltag verhalten.

Diese Untersuchung dient der Messung des Säuregehalts in der Speiseröhre. Wenn eine Störung des unteren Schließmuskels der Speiseröhre vorliegt, kann dies einen Übertritt von Magensäure in die Speiseröhre bewirken. Dieses Phänomen wird als Reflux (Rückfluss) bezeichnet. Dies kann in der Folge zu schweren Entzündungen innerhalb der Speiseröhre führen. Eine dünne Sonde wird unter lokaler Betäubung der Nasenschleimhaut und Rachenwand vom Patienten in die Speiseröhre „geschluckt“. Die Sonde wird an Nase, Wange und Hals mit einem Pflaster fixiert und an ein Speichergerät angeschlossen. An der Spitze der Sonde befindet sich ein Sensor, der über einen Zeitraum von 24 Stunden den Säuregrad in der Speiseröhre kontinuierlich aufzeichnet. Während der Messung sollte sich der Patient möglichst so wie sonst in seinem Alltag verhalten.  Um einen etwaigen Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme, bestimmten Körperpositionen und auftretenden Beschwerden nachweisen zu können, werden vom Patienten während der Messung am Messgerät verschiedene Markertasten gedrückt. Über die Vorbereitung, Bedienungshinweise und Sicherheitsinformationen des Gerätes werden unsere Patienten in einem persönlichen Gespräch aufgeklärt.

Um einen etwaigen Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme, bestimmten Körperpositionen und auftretenden Beschwerden nachweisen zu können, werden vom Patienten während der Messung am Messgerät verschiedene Markertasten gedrückt. Über die Vorbereitung, Bedienungshinweise und Sicherheitsinformationen des Gerätes werden unsere Patienten in einem persönlichen Gespräch aufgeklärt.

Bisweilen wird im Rahmen einer Endoskopie eine Kapsel an der Schleimhaut der unteren Speiseröhre befestigt (BRAVOTM). Von dieser Kapsel aus werden die Säurewerte aufgezeichnet und an ein Empfängerkästchen, das der Patient bei sich trägt, weitergeleitet. Die Kapsel verbleibt etwa 3-5 Tage an der Schleimhaut und fällt dann von alleine ab. Sie wird auf natürlichem Weg ausgeschieden. Eine zusätzliche pH-Messung über eine Sonde würde dann nicht notwendig sein.

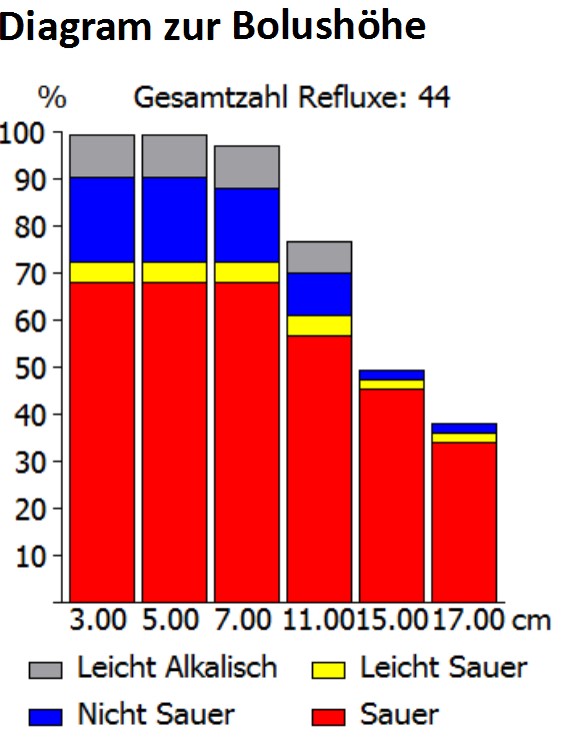

Mit Hilfe der Impedanzmessung lassen sich neben sauren auch nicht-saure, flüssige und  gasförmige Komponenten des Rückflusses in die Speiseröhre nachweisen. Dadurch erweitert sich die Diagnostik der gastroösophagealen Refluxerkrankung auf diejenigen Patienten, deren Refluat nicht oder nur gering s

gasförmige Komponenten des Rückflusses in die Speiseröhre nachweisen. Dadurch erweitert sich die Diagnostik der gastroösophagealen Refluxerkrankung auf diejenigen Patienten, deren Refluat nicht oder nur gering s äurehaltig ist, das auf Grund der Menge aber dennoch Beschwerden verursachen kann. Für die Untersuchung wird ebenfalls eine Messsonde über die betäubte Nasen- und Rachenschleimhaut bis kurz vor das Ende der Speiseröhre vorgeschoben und an der Nase mit einem Pflaster fixiert. Die Patienten werden in den Ablauf der Untersuchung und die Bedienung des Messrekorders persönlich eingewiesen.

äurehaltig ist, das auf Grund der Menge aber dennoch Beschwerden verursachen kann. Für die Untersuchung wird ebenfalls eine Messsonde über die betäubte Nasen- und Rachenschleimhaut bis kurz vor das Ende der Speiseröhre vorgeschoben und an der Nase mit einem Pflaster fixiert. Die Patienten werden in den Ablauf der Untersuchung und die Bedienung des Messrekorders persönlich eingewiesen.

Im Rahmen spezieller Fragestellungen ist es hilfreich, den Rückfluss von Dünndarminhalt in die Speiseröhre zu messen. Dies gelingt mit dem sogenannten BilitecTM-Verfahren. Die Bestimmung des Gallefarbstoffes Bilirubin im Bereich des Magens oder der Speiseröhre ist ein Indiz dafür, dass es zu einem (vermehrten) Rückfluss von Gallenflüssigkeit kommt. Auch bei diesem Verfahren wird ein dünner Katheter über die Nase bis in die untere Speiseröhre / den Magen vorgeschoben. An der Spitze befindet sich eine Sonde, die die Bilirubinkonzentration bestimmen kann. Die Daten werden an ein tragbares Aufzeichnungsgerät übermittelt und dort bis zur Auswertung gespeichert. Während eines in der Regel 24-stündigen Beobachtungszeitraums werden vom Patienten in einem Tagebuch die Mahlzeiten, Aktivitäten und Beschwerden protokolliert. Eine wesentliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit besteht nicht, dadurch können die Patienten den Tagesablauf in der ihnen gewohnten Art und Weise gestalten.

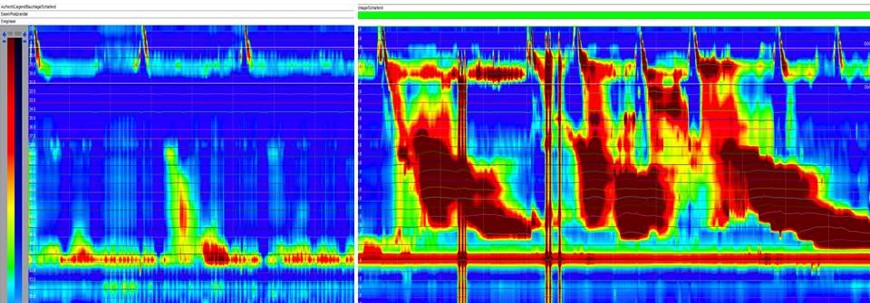

Die Druckmessung innerhalb der Speiseröhre dient zur Bestimmung von Bewegungsstörungen der Speiseröhre und ihrer beiden Schließmuskeln.

Die Druckmessung innerhalb der Speiseröhre dient zur Bestimmung von Bewegungsstörungen der Speiseröhre und ihrer beiden Schließmuskeln.  Die Untersuchung beruht auf der Messung von Druckwellen, die im Verdauungstrakt durch die Bewegungen und Kontraktionen der Speiseröhren- und Magenwand verursacht werden. Zu diesem Zweck wird ein Katheter nach örtlicher Betäubung der Nasenschleimhaut und des Rachens über die Nase in die Speiseröhre gelegt und mit den unteren Messsonden bis in den Mageneingang vorgeschoben. Während einer etwa 30-minütigen Messung werden die Ruhedrücke des oberen und unteren Schließmuskels der Speiseröhre bestimmt. Anschließend wird der gesamte Schluckakt detailliert überprüft. Bei speziellen Fragestellungen kann das Untersuchungsintervall auch auf eine 24-Stunden-Messung ausgeweitet werden. In diesem Fall wird die eingelegte Sonde wiederum mit einem Aufzeichnungsgerät verbunden. Die Daten werden nach Abschluss der Untersuchung in einen Computer eingelesen und ausgewertet.

Die Untersuchung beruht auf der Messung von Druckwellen, die im Verdauungstrakt durch die Bewegungen und Kontraktionen der Speiseröhren- und Magenwand verursacht werden. Zu diesem Zweck wird ein Katheter nach örtlicher Betäubung der Nasenschleimhaut und des Rachens über die Nase in die Speiseröhre gelegt und mit den unteren Messsonden bis in den Mageneingang vorgeschoben. Während einer etwa 30-minütigen Messung werden die Ruhedrücke des oberen und unteren Schließmuskels der Speiseröhre bestimmt. Anschließend wird der gesamte Schluckakt detailliert überprüft. Bei speziellen Fragestellungen kann das Untersuchungsintervall auch auf eine 24-Stunden-Messung ausgeweitet werden. In diesem Fall wird die eingelegte Sonde wiederum mit einem Aufzeichnungsgerät verbunden. Die Daten werden nach Abschluss der Untersuchung in einen Computer eingelesen und ausgewertet.

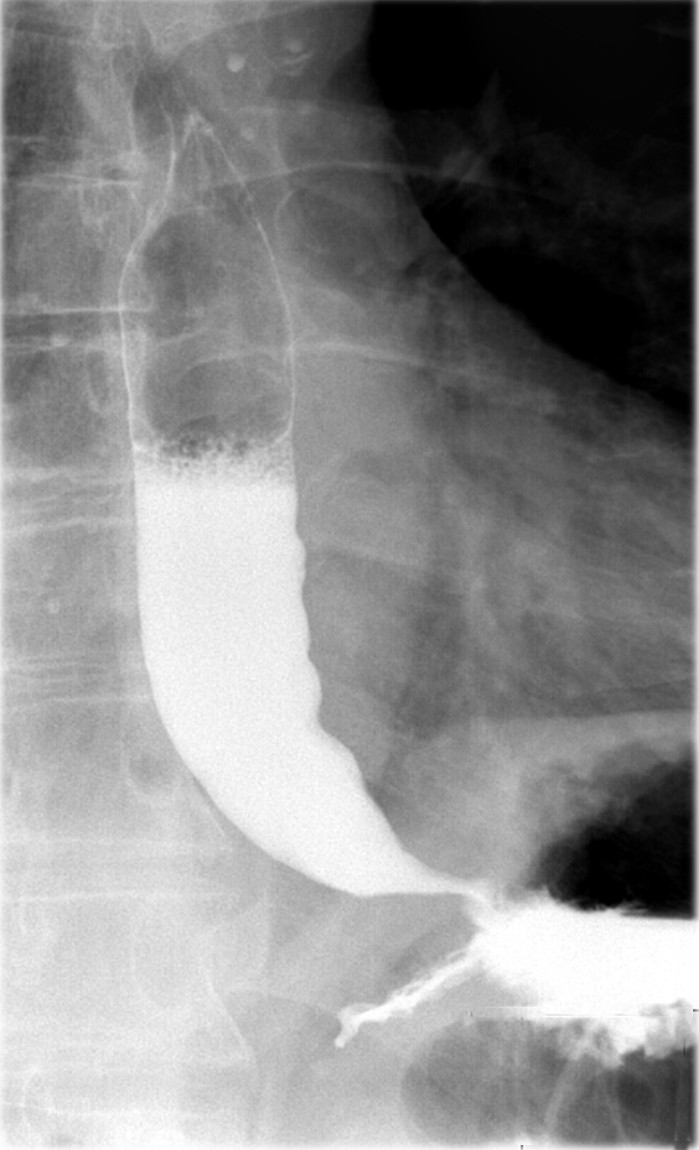

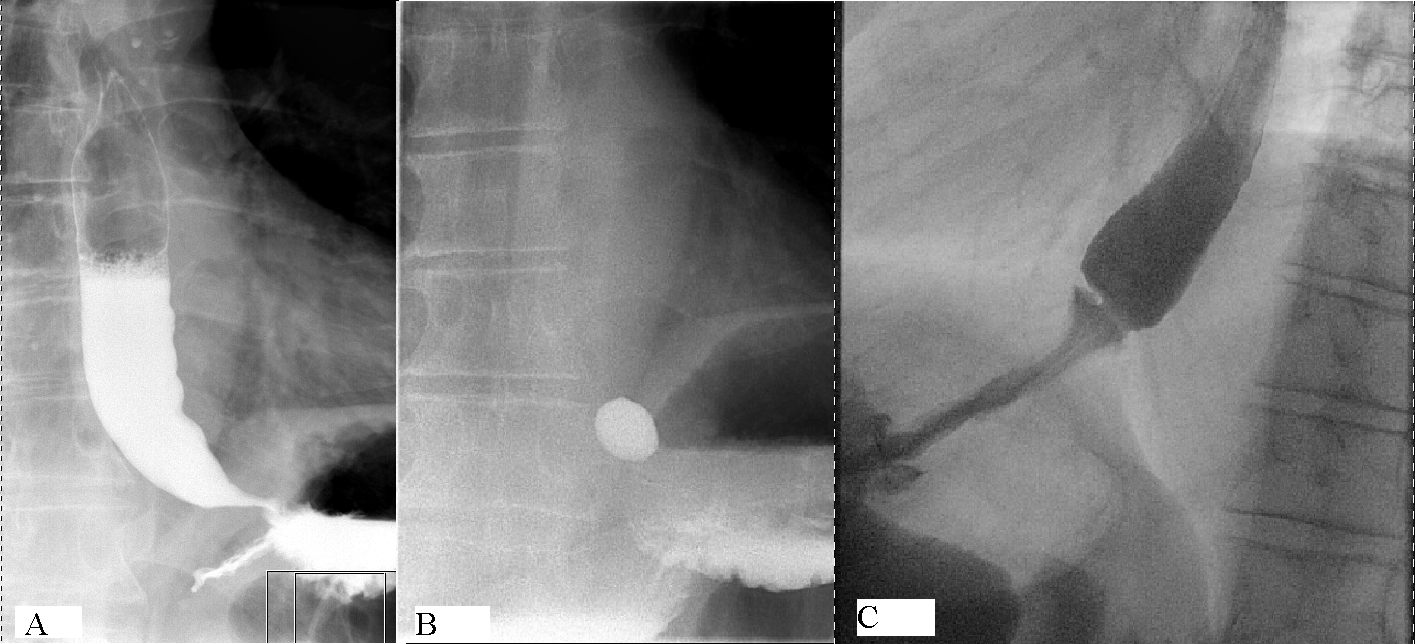

Neben den heute in der modernen Schnittbildgebung bekannten Verfahren der Computer- und Kernspintomografie stellt die konventionelle Röntgenkontrastdarstellung als sogenannte Kinematografie („Breischluck“) eine wichtige, dynamische Untersuchungsmethode dar. Es gelingt durch die Verwendung eines Kontrastmittels, die Speiseröhre im Röntgenbild sichtbar zu machen. Das flüssige und ungiftige Kontrastmittel trinkt der Patient.

Neben den heute in der modernen Schnittbildgebung bekannten Verfahren der Computer- und Kernspintomografie stellt die konventionelle Röntgenkontrastdarstellung als sogenannte Kinematografie („Breischluck“) eine wichtige, dynamische Untersuchungsmethode dar. Es gelingt durch die Verwendung eines Kontrastmittels, die Speiseröhre im Röntgenbild sichtbar zu machen. Das flüssige und ungiftige Kontrastmittel trinkt der Patient.  Dadurch können einerseits krankhafte, morphologische Veränderungen der Speiseröhre (z.B. Hernien, Divertikel), andererseits funktionelle Schluckstörungen der Speiseröhre gut beurteilt werden.

Dadurch können einerseits krankhafte, morphologische Veränderungen der Speiseröhre (z.B. Hernien, Divertikel), andererseits funktionelle Schluckstörungen der Speiseröhre gut beurteilt werden.